食中毒が気になる季節になりました。

在宅で生活していらっしゃる患者さんの食中毒を防ぐ事も我々の仕事ですので、

食中毒にならないためのご指導だけでなく、冷蔵庫の中身のチェックまで行っています。

食中毒とは何なのか?

どれぐらいの人が食中毒にかかっているのか?

食中毒はいつ流行るのか?

食中毒は、何が原因で起こるのか?

食中毒は、どこで起こっているのか?

今回は、厚生労働省の2017年「食中毒統計資料」を基に、分析していきたいと思います。

目次

食中毒とは?

食中毒とは、有害な物質や微生物で汚染された、食べ物や飲み物を飲み食いする事で起きる中毒症状です。

汚染する物質・微生物としては、

・細菌

・ウイルス

・化学物質

・自然毒

に分けられます。

食中毒の症状は、

・下痢

・嘔吐

・発熱

などがあり、悪化すると命に関わる怖い病気です。

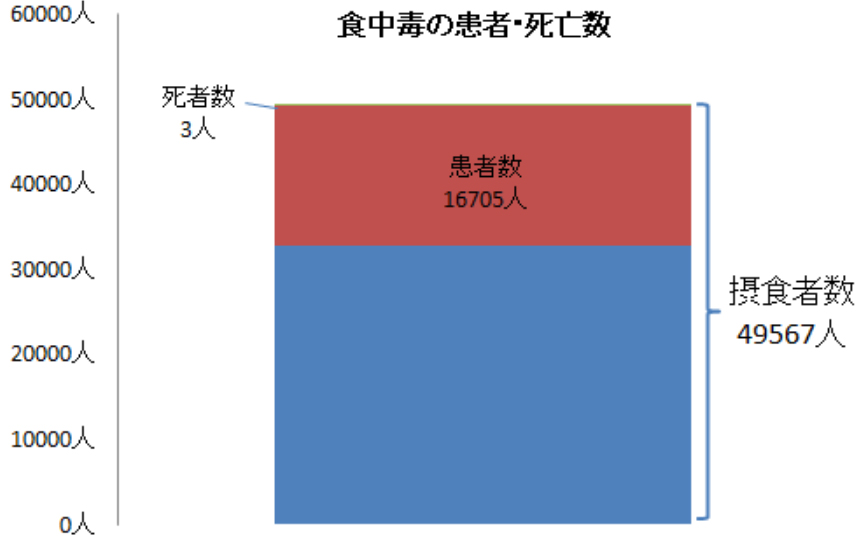

厚生労働省の2017年食中毒統計資料では、昨年1年間で1万6千人以上の食中毒患者数が出て、3人も亡くなっています。

| 食中毒の患者・死亡数 | ||

| 摂食者数 | 患者数 | 死者数 |

| 49567人 | 16705人 | 3人 |

この資料の摂食者数というのは、食中毒を起こした患者さんと同じものを食べたが、症状が出なかった人数です。

同じものを食べても、食中毒の症状が出るのは1/3しか居ないという事は、

食中毒は食品だけではなく、体調・体質や環境に関連している事がお分かり頂けるかと思います。

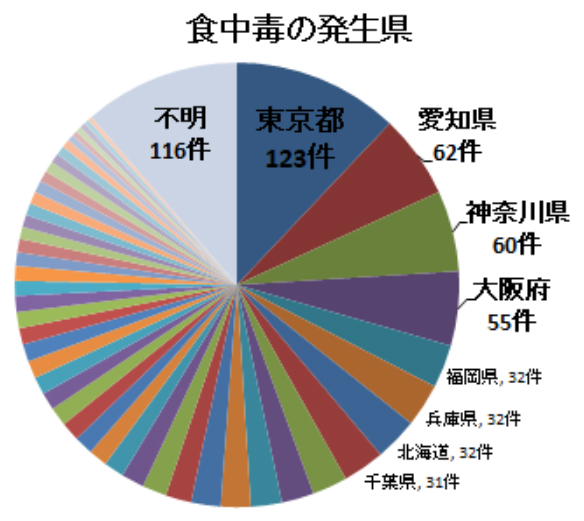

食中毒の多い県は?

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析し、以下のような結果になりました。

| 食中毒の発生県 | |

| 東京都 | 123件 |

| 愛知県 | 62件 |

| 神奈川県 | 60件 |

| 大阪府 | 55件 |

| 福岡県 | 32件 |

| 兵庫県 | 32件 |

| 北海道 | 32件 |

| 千葉県 | 31件 |

| 福島県 | 26件 |

| 埼玉県 | 24件 |

| 広島県 | 23件 |

| 沖縄県 | 22件 |

| 岡山県 | 22件 |

| 静岡県 | 19件 |

| 宮崎県 | 18件 |

| 茨城県 | 17件 |

| 島根県 | 15件 |

| 佐賀県 | 14件 |

| 香川県 | 14件 |

| 京都府 | 14件 |

| 岐阜県 | 14件 |

| 栃木県 | 13件 |

| 長崎県 | 13件 |

| 滋賀県 | 13件 |

| 群馬県 | 13件 |

| 大分県 | 12件 |

| 新潟県 | 12件 |

| 宮城県 | 12件 |

| 山梨県 | 11件 |

| 山形県 | 11件 |

| 福井県 | 10件 |

| 熊本県 | 10件 |

| 鳥取県 | 9件 |

| 長野県 | 9件 |

| 鹿児島県 | 9件 |

| 山口県 | 9件 |

| 岩手県 | 9件 |

| 奈良県 | 8件 |

| 和歌山県 | 8件 |

| 青森県 | 7件 |

| 高知県 | 7件 |

| 愛媛県 | 6件 |

| 石川県 | 5件 |

| 富山県 | 4件 |

| 秋田県 | 4件 |

| 三重県 | 4件 |

| 国外 | 4件 |

| 徳島県 | 3件 |

| 不明 | 116件 |

食中毒が発生している県の上位は、都市の規模が大きい事が分かります。

都市の規模が大きいという事は、飲食店などの施設が多いという事で、

この発生県のデータは、ただ単に施設の件数と正比例しているだけだと思います。

また、沖縄や九州地方などの暑い県での発生率はそれほど高くないところにも、想像や通説の誤りがあります。

流通や衛生機器の発達で、現代では食品を手に入れるのに地方も都市部も差がありません。

暑い地域だから食品が腐りやすいとか、田舎だから衛生管理が弱いなどという想像や通説は通用せず、どこで何を食べても食中毒のリスクがある事を理解して常に注意しておく事が大事です。

ただ、注意していただきたいのは、「不明」が116件もあるというところなのですが、

これは、国内で食中毒になったが、どこの県で食べたもので食中毒を起こしたのかが「不明」だという事で、この不明が全体の1割以上を示しているというところに新たな問題点が隠されていると思います。

国内をあちこち飛び回っているビジネスマンや旅行好きの方は多いと思いますが、

ただ単に国内を移動していて、食中毒にかかった本人が、どこの県で食べたもので食中毒を起こしたのか分からないという原因なら多すぎます。

これは、データの取り方や調書の調べ方に問題があるように思います。

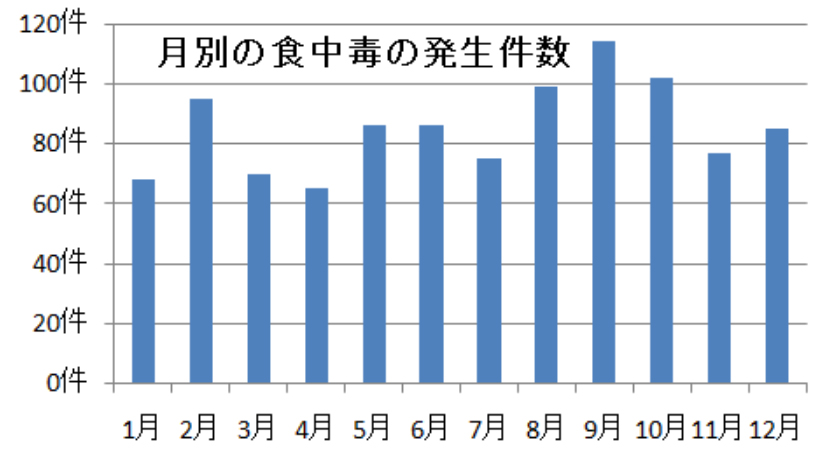

食中毒の発生が多い季節は?

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析した結果、おもしろい結果が出てきました。

| 月別の食中毒の発生件数 | |

| 1月 | 68件 |

| 2月 | 95件 |

| 3月 | 70件 |

| 4月 | 65件 |

| 5月 | 86件 |

| 6月 | 86件 |

| 7月 | 75件 |

| 8月 | 99件 |

| 9月 | 114件 |

| 10月 | 102件 |

| 11月 | 77件 |

| 12月 | 85件 |

この資料からみると、8月から10月の夏場の暑い時期に食中毒の発生数が多いのは思った通りですが、

年間を通して食中毒の発生件数は、季節でそんなに大きな差は無いという事です。

夏には高温多湿を好む細菌類、冬には乾燥を好むウイルス類が食中毒の原因となっている事は理解できますが、春も秋も一年中食中毒のリスクがあるという事です。

食中毒は、一年中リスクがあるという事を理解して、体調管理や感染対策を行う事が大事です。

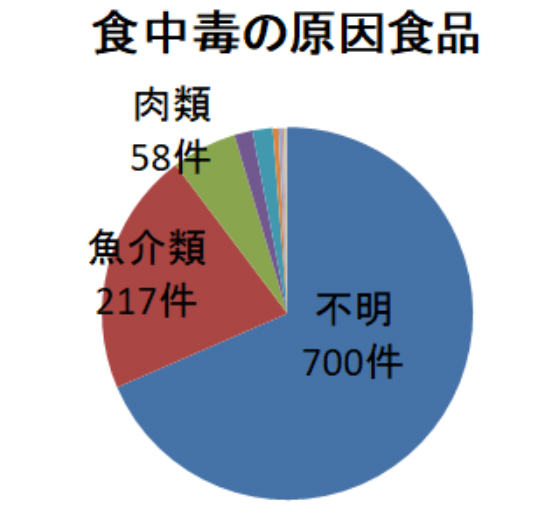

食中毒を発生させる食品は?

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析したところ、食中毒特有の結果が出ました。

| 食中毒の原因食品 | |

| 不明 | 700件 |

| 魚介類 | 217件 |

| 肉類 | 58件 |

| キノコ類 | 16件 |

| 野菜 | 18件 |

| 穀類 | 5件 |

| 水 | 3件 |

| 卵 | 2件 |

| 果物 | 2件 |

| 酒類 | 1件 |

この結果から、魚介類や肉類が多いのは、タンパク質が細菌やウイルスなどに汚染されやすい食品だからですが、

不明が約7割を占めるのに驚くと思います。

これは、キノコや毒魚などの自然毒による食中毒、ヒスタミンなどの化学物質による食中毒の場合には、摂取してからすぐに嘔吐などを発症する事が多いので、何を食べて食中毒を起こしたのかがわかりますが、

食中毒を起こした原因が菌やウイルスの場合は潜伏期間があり、すぐには症状が出ない事が原因です。

サルモネラ属菌:5時間~72時間(平均12時間)

カンピロバクター:2日~7日

ノロウイルス:24時間~48時間

ロタウイルス:1日~3日

など

菌やウイルスが食中毒の原因である場合、潜伏期間を置いて発症するため、食中毒の原因の食物や状況が分からなくなってしまう事が不明を多くしている原因だと考えられます。

食中毒の治療は、原因によって異なります。

おかしいと思った時はすぐに病院へ行く事や、どんな物がどんな食中毒を起こすのかという食品についての知識を身に付けておく事も大事です。

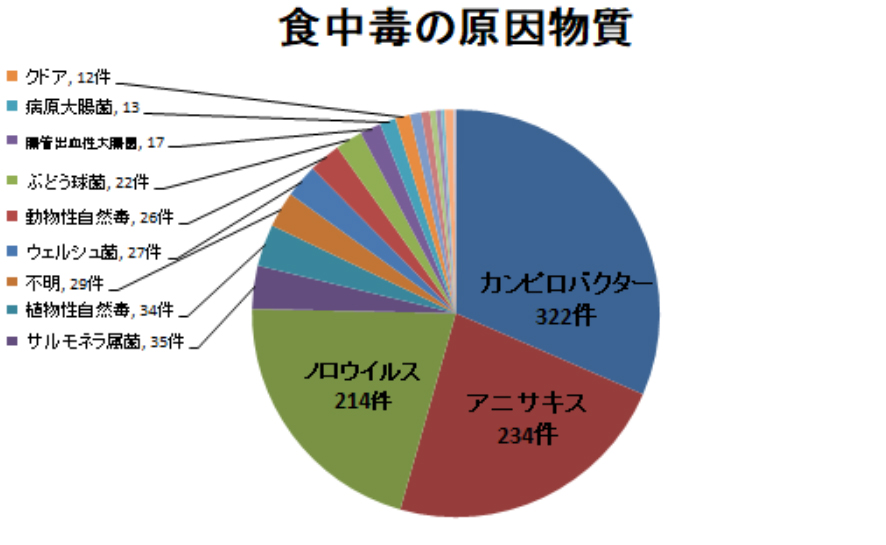

食中毒の原因になる物質は?

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析した結果、驚くべき結果が出ました。

| 食中毒の原因物質 | |

| カンピロバクター | 322件 |

| アニサキス | 234件 |

| ノロウイルス | 214件 |

| サルモネラ属菌 | 35件 |

| 植物性自然毒 | 34件 |

| 不明 | 29件 |

| ウェルシュ菌 | 27件 |

| 動物性自然毒 | 26件 |

| ぶどう球菌 | 22件 |

| 腸管出血性大腸菌 | 17件 |

| その他の病原大腸菌 | 13件 |

| クドア | 12件 |

| 化学物質 | 9件 |

| 腸炎ビブリオ | 7件 |

| セレウス菌 | 5件 |

| その他 | 4件 |

| その他の細菌 | 3件 |

| その他のウイルス | 7件 |

| エルシニア・エンテロコリチカ | 1件 |

| ボツリヌス菌 | 1件 |

食中毒を引き起こす物質として、カンピロバクター、アニサキス、ノロウイルスなどは有名ですが、

主な症状は、下痢、腹痛及び発熱で、他に倦怠感、頭痛、めまい、筋肉痛などが起こす細菌です。

発症までの潜伏期間が、2日~7日と他の食中毒菌に比較して長いのが特徴です。

サバ、イワシ、カツオ、サケ、イカ、サンマ、アジなどの魚介類に寄生している寄生虫です。

魚を生で食べた時に、ヒトの胃や腸壁に侵入し、激しい腹痛、吐き気、おう吐、ジンマシンなどの症状が出ます。

乳幼児から高齢者までの幅広い年齢層に急性胃腸炎を引き起こす、ウイルスです。

最短1日で発症し、下痢・激しい嘔吐を伴い、排泄物や吐しゃ物を介して二次感染し易いのが特徴です。

この他にも、多くの物質が食中毒を引き起こすのに驚きました。

自然毒以外の食中毒は、感染予防を徹底する事で防げます。

食中毒のリスクがある食べてものはしっかり火を通したり、食中毒になりやすい不衛生な環境を避けて、感染予防を徹底して下さい。

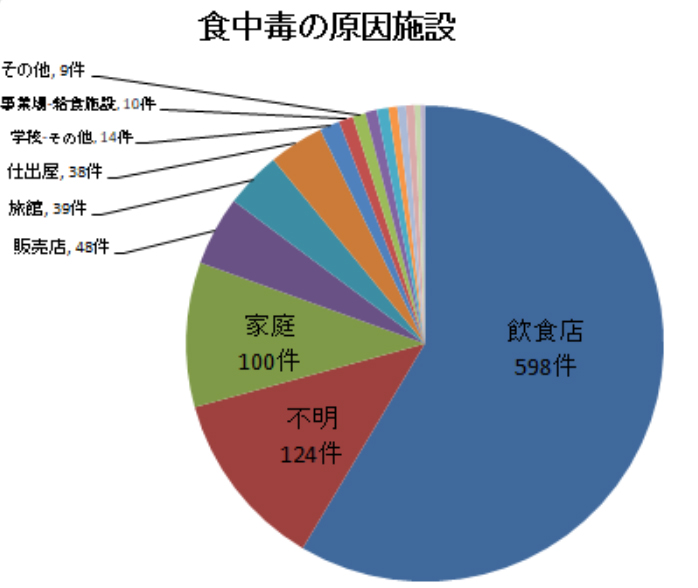

食中毒はどんなところでかかる?

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析した結果、意外な事実が判明しました。

| 食中毒の原因施設 | |

| 飲食店 | 598 |

| 不明 | 124 |

| 家庭 | 100 |

| 販売店 | 48 |

| 旅館 | 39 |

| 仕出屋 | 38 |

| 学校-その他 | 14 |

| 事業場-給食施設 | 10 |

| その他 | 9 |

| 学校-給食施設 | 8 |

| 製造所 | 8 |

| 学校-寄宿舎 | 6 |

| 老人ホーム | 6 |

| 病院-給食施設 | 6 |

| 保育所 | 4 |

| 事業場-その他 | 3 |

一般的に、食中毒の発生をニュースなどで報じられた時は、ほとんどの場合飲食店ですので、この結果は当たり前のように思われます。

しかし、この結果自体に違和感を感じるのは私だけでしょうか?

衛生管理にバラつきがあったり、冷蔵・冷凍などの設備が整っていない可能性のある家庭で食中毒が起こるのは仕方のないと思います。

しかし、保健所が衛生管理指導をしていて、設備もしっかりしているはずの飲食店で食中毒が起こるのは不思議です。

ここでのデータは、保健所や小売業・飲食店がプロとしての仕事をキッチリしていただければ、かなり変わってくると私は考えます。

飲食店で外食をする際には、衛生管理に意識の低い店は避け、衛生管理のしっかりしたお店を選びましょう。

食中毒の原因は食品だけ気を付ければいい?厚生労働省の最新データを紐解いてみました! まとめ

1 食中毒とは?

有害な物質や微生物で汚染された、食べ物や飲み物を飲み食いする事で起きる中毒症状です。

食中毒にならない為には、食べ物だけに気を付けるのではなく、体調管理や感染予防を徹底する事も重要です。

2 食中毒の多い県は?

食中毒が発生している県の上位は、都市の規模が大きい事が分かります。

暑い地域だから食品が腐りやすいとか、田舎だから衛生管理が弱いなどという想像や通説は通用せず、どこで何を食べても食中毒のリスクがある事を理解して常に注意しておく事が大事です。

3 食中毒の発生が多い季節は?

年間を通して食中毒の発生件数は、季節でそんなに大きな差は無いという事です。

食中毒は、一年中リスクがあるという事を理解して、体調管理や感染対策を行う事が大事です。

4 食中毒を発生させる食品は?

この結果から、魚介類や肉類が多いのは、タンパク質が細菌やウイルスなどに汚染されやすい食品だからですが、不明が約7割を占めるのに驚くと思います。

食中毒の治療は、原因によって異なります。

おかしいと思った時はすぐに病院へ行く事や、どんな物がどんな食中毒を起こすのかという食品についての知識を身に付けておく事も大事です。

5 食中毒の原因になる物質は?

食中毒を引き起こす物質として、カンピロバクター、アニサキス、ノロウイルスなどは有名ですが、この他にも、多くの物質が食中毒を引き起こすのに驚きました。

食中毒のリスクがある食べてものはしっかり火を通したり、食中毒になりやすい不衛生な環境を避けて、感染予防を徹底して下さい。

6 食中毒はどんなところでかかる?

保健所が衛生管理指導をしていて、設備もしっかりしているはずの飲食店で食中毒が起こるのは不思議です。

飲食店で外食をする際には、衛生管理に意識の低い店は避け、衛生管理のしっかりしたお店を選びましょう。

食中毒の予防は我々の仕事だとお話ししましたが、

厚生労働省の2017年食中毒統計資料を分析した結果、私自身が想像や通説に左右されていた事がわかりました。

この記事を作ろうと決めた時は、自分が想像した結果になるだろうと思っていましたが、

いざ厚生労働省のデータを分析してみると、

食中毒は特別な環境や季節で起こるのではなく、いつでもどこでも起こるリスクがある事を理解しました。

この結果を仕事に活かせるので、この記事を作って本当に良かった・・・と思っています。

皆さんも、この記事を基に、気を付けて下さいね♪