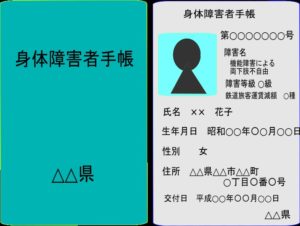

我々が関わっている身体障害を持つ方々は、

ほぼ全員が身体障害者手帳を持っていらっしゃいます。

普通のケースでは、

病院のソーシャルワーカーやドクターから勧められ

身体障害者手帳の申請を行いますが、

ゆっくり症状が進行している方などは、申請をしていない方もいらっしゃいますので、

身体障害者手帳の取得をお勧めします。

この身体障害者手帳は、

いろいろな場面で様々な使い方ができますので、

取得しておくと便利です。

既に、身体障害者手帳をお持ちの方も、

何に使えば良いか分からない方も多いと思いますので、

今回は、

身体障害者手帳とは?

から、

どんな障害でもらえるのか?

何に使えるのか?

持っていると得なのか?

どうやって申請するのか?

まで説明したいと思います。

目次

身体障害者手帳とは?

身体障害者手帳とは、身体に障害のある方が取得できる手帳で、

身体障害者福祉法という法律で、

・身体に障害のある方が自立できるように、

・社会の中でちゃんと生活できるように、

支援するためにあるものです。

身体障害者福祉法が決めた身体の障害の種類や重さにあてはまり、

その障害がずっと続くような障害だった場合に限って取得できます。

都道府県知事、指定都市市長、中核都市市長が交付します。

どんな障害でもらえる?

身体障害者手帳は障害種別があり、それぞれの障害の重さで等級が決まります。

それぞれの等級を一覧にしてみました。

| 等級 | 視覚障害 | |

| 1級 | 両眼の視力の和が0.01以下 | |

| 2級 | ①両眼の視力の和が0.02以上0.04以下 | |

| ②両眼の視野がそれぞれ10度以内で、両眼による視野について視能率による損失率が95%以上 | ||

| 3級 | ①両眼の視力の和が0.05以上0.08以下 | |

| ②両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90%以上 | ||

| 4級 | ①両眼の視力の和が0.09以上0.12以下 | |

| ②両眼の視野がそれぞれ10度以内 | ||

| 5級 | ①両眼の視力の和が0.13以上0.2以下 | |

| ②両眼による視野の2分の1以上が欠けている | ||

| 6級 | 一眼の視力が0.02以下、 他眼の視力が0.6以下で両眼の視力の和が0.2を超える |

|

| 等級 | 聴覚または平衡機能の障害 | |

| 聴覚障害 | 平衡機能障害 | |

| 1級 | なし | なし |

| 2級 | 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上(両耳全ろう) | なし |

| 3級 | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上(耳介に接しなければ大声語を理解し得ない) | 平衡機能の極めて著しい障害 |

| 4級 | ①両耳の聴力レベルが80デシベル以上(耳介に接しなければ話声語を理解し得ない) | なし |

| ②両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下 | なし | |

| 5級 | なし | 平衡機能の著しい障害 |

| 6級 | ①両耳の聴力レベルが70デシベル以上 (40センチメートル以上の距離で発声された会話語が理解し得ない) | なし |

| ②一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上 | なし | |

| 等級 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害 | |

| 1級 | なし | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の喪失 | |

| 4級 | 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の著しい障害 | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 肢体不自由(上肢) | |

| 1級 | ①両上肢の機能を全廃 | |

| ②両上肢を手関節以上で欠く | ||

| 2級 | ①両上肢の機能の著しい障害 | |

| ②両上肢のすべての指を欠く | ||

| ③一上肢を上腕の2分の1以上で欠く | ||

| ④一上肢の機能を全廃 | ||

| 3級 | ①両上肢のおや指及びひとさし指を欠く | |

| ②両上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃 | ||

| ③一上肢の機能の著しい障害 | ||

| ④一上肢のすべての指を欠く | ||

| ⑤一上肢のすべての指の機能を全廃 | ||

| 4級 | ①両上肢のおや指を欠く | |

| ②両上肢のおや指の機能を全廃 | ||

| ③一上肢の肩関節、肘関節または手関節の内、いずれか一関節の機能を全廃 | ||

| ④一上肢のおや指及びひとさし指を欠く | ||

| ⑤一上肢のおや指及びひとさし指の機能を全廃 | ||

| ⑥おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指を欠く | ||

| ⑦おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能を全廃 | ||

| ⑧おや指またはひとさし指を含めて一上肢の四指の機能の著しい障害 | ||

| 5級 | ①両上肢のおや指の機能の著しい障害 | |

| ②一上肢の肩関節、肘関節または手関節の内、いずれか一関節の機能の著しい障害 | ||

| ③一上肢のおや指を欠く | ||

| ④一上肢のおや指の機能を全廃 | ||

| ⑤一上肢のおや指及びひとさし指の機能の著しい障害 | ||

| ⑥おや指またはひとさし指を含めて一上肢の三指の機能の著しい障害 | ||

| 6級 | ①一上肢のおや指の機能の著しい障害 | |

| ②ひとさし指を含めて一上肢の二指を欠く | ||

| ③ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能を全廃 | ||

| 7級 | ①一上肢の機能の軽度の障害 | |

| ②一上肢の肩関節、肘関節または手関節の内、いずれか一関節の機能の軽度の障害 | ||

| ③一上肢の手指の機能の軽度の障害 | ||

| ④ひとさし指を含めて一上肢の二指の機能の著しい障害 | ||

| ⑤一上肢のなか指、くすり指及び小指を欠く | ||

| ⑥一上肢のなか指、くすり指及び小指の機能を全廃 | ||

| ※ ただし、身体障害者手帳の交付は、1~6級まで。 | ||

| 等級 | 肢体不自由(下肢) | |

| 1級 | ①両下肢の機能を全廃 | |

| ②両下肢の大腿の2分の1以上で欠く | ||

| 2級 | ①両下肢の機能の著しい障害 | |

| ②両下肢を下腿の2分の1以上で欠く | ||

| 3級 | ①両下肢をショパー関節以上で欠く | |

| ②一下肢を大腿の2分の1以上で欠く | ||

| ③一下肢の機能を全廃 | ||

| 4級 | ①両下肢の全ての指を欠く | |

| ②両下肢の全ての指の機能を全廃 | ||

| ③一下肢を下腿の2分の1以上で欠く | ||

| ④一下肢の機能の著しい障害 | ||

| ⑤一下肢の股関節または膝関節の機能を全廃 | ||

| ⑥一下肢が健側に比して10センチメートル以上または健側の長さの10分の1以上短い | ||

| 5級 | ①一下肢の股関節または膝関節の機能の著しい障害 | |

| ②一下肢の足関節の機能を全廃 | ||

| ③一下肢が健側に比して5センチメートル以上または健側の長さの15分の1以上短い | ||

| 6級 | ①一下肢をリスフラン関節以上で欠く | |

| ②一下肢の足関節の機能の著しい障害 | ||

| 7級 | ①両下肢のすべての指の機能の著しい障害 | |

| ②一下肢の機能の軽度の障害 | ||

| ③一下肢の股関節、膝関節または足関節のうちいずれか一関節の機能の軽度の障害 | ||

| ④一下肢のすべての指を欠く | ||

| ⑤一下肢のすべての指の機能を全廃 | ||

| ⑥一下肢が健側に比して3センチメートル以上または健側の長さの20分の1以上短い | ||

| ※ ただし、身体障害者手帳の交付は、1~6級まで。 | ||

| 等級 | 肢体不自由(体幹) | |

| 1級 | 体幹の機能障害により坐っていることができない | |

| 2級 | ①体幹の機能障害により坐位または起立位を保つことが困難 | |

| ②体幹の機能障害により立ちあがることが困難 | ||

| 3級 | 体幹の機能障害により歩行が困難 | |

| 4級 | なし | |

| 5級 | 体幹の機能の著しい障害 | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 肢体不自由 | |

| 乳幼児期以前の非進行性の 脳病変による運動機能障害 |

||

| 上肢機能 | 移動機能 | |

| 1級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能 | 不随意運動・失調等により歩行が不可能 |

| 2級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が極度に制限される | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限される |

| 3級 | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限される | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限される |

| 4級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限される |

| 5級 | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障がある | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障がある |

| 6級 | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣る | 不随意運動・失調等により移動機能の劣る |

| 7級 | 上肢に不随意運動・失調等を有する | 下肢に不随意運動・失調等を有する |

| ※ ただし、身体障害者手帳の交付は、1~6級まで。 | ||

| 等級 | 心臓の機能の障害 | |

| 1級 | 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される | |

| 4級 | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 腎臓の機能の障害 | |

| 1級 | 腎臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 腎臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される | |

| 4級 | 腎臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 呼吸器の機能の障害 | |

| 1級 | 呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される | |

| 4級 | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 膀胱、直腸の機能の障害 | |

| 1級 | 膀胱または直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 膀胱または直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される | |

| 4級 | 膀胱または直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 小腸の機能の障害 | |

| 1級 | 小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される | |

| 2級 | なし | |

| 3級 | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限される | |

| 4級 | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

| 等級 | 免疫の機能の障害 | |

| 1級 | 免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能 | |

| 2級 | 免疫の機能の障害により日常生活が極度に制限される | |

| 3級 | 免疫の機能の障害により日常生活が著しく制限される(社会での日常生活活動が著しく制限されるを除く。) | |

| 4級 | 免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限される | |

| 5級 | なし | |

| 6級 | なし | |

身体障害者手帳を持つと得する?

身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けられますので、

持っておけば、様々な場面で得する事ができます。

受けられるサービスの内容は、

お住まいの地域や障害の程度によって異なりますので、詳細は住民票のある市区町村の役所で確認して下さい。

身体障害者手帳で受けられるサービス

身体障害者手帳で受けられるサービスは、

・助成として受けられる金額

・所得による控除額

・サービス内容

が、変わりますので、

お住まいの都道府県庁・市区町村役所へ問い合わせをお願いします。

1、福祉機器

(車椅子、義肢、装具、盲人安全杖、その他)の交付

2、医療費(健康保険の自己負担分)助成

3、所得税・住民税の控除

4、相続税の控除

5、贈与税の非課税

6、JRの割引

7、バス・一部鉄道の割引

8、タクシーの割引

9、公共施設の免除・割引

10、自動車関連の減免・非課税・割引

11、携帯電話の割引

12、郵便物の無料配布

と、なります。

では、それぞれを説明していきます。

身体障害者手帳を持っていれば、身体機能を補うための用具として

補装具を購入・修理するときの費用の一部が支給されます。

①視覚障害

・盲人安全つえ

・電磁調理器

・拡大読書器 など

②聴覚障害

・補聴器

・人工内耳の体外装置

・室内信号装置

・通信装置(ファックス)

・文字放送デコーダー など

③音声言語障害

・通信装置(ファックス)

・携帯用会話補助装置

・人工咽頭 など

④体幹・肢体不自由

・車いす・電動車いす

・座位保持装置

・特殊便器

・特殊寝台

・入浴補助用具 など

⑤呼吸器障害

・ネブライザー

・電気式たん吸引器

・パルスオキシメーター など

⑥膀胱・直腸機能障害

・ストマ用装具(人工膀胱・人工肛門)など

⑦紙おむつ

・紙おむつ

など

身体障害者手帳1級・2級の方が医療費の助成を受けられます。

助成が受けられる障害の箇所は、

※東京都の例

・心臓

・腎臓

・呼吸器

・膀胱

・直腸

・小腸

・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫・肝臓機能障害の内部障害

(これについては3級も含む。)

と、なります。

所得税や住民税の控除が受けられます。

①障害者控除の適用

・特別障害者(1級及び2級)の場合・所得税40万円、住民税の30万円の所得控除。

・一般障害者(特別障害者以外)の場合・所得税27万円、住民税26万円の所得控除。

②マル優の利用が可能

障害者が貯蓄している350万円までの預金の利子所得を非課税にする制度。

③退職所得控除額の増額

相続税の控除が受けられます。

障害者控除の適用

・特別障害者(1級及び2級)の場合・85歳に達するまでの年数に12万円を乗じた金額の税額控除

・一般障害者(特別障害者以外)の場合・85歳に達するまでの年数に6万円を乗じた金額の税額控除

贈与税が非課税になります。

一定の信託契約に掛る信託受給権の障害者非課税枠の適用

・特別障害者(1級及び2級)の場合・6000万円まで非課税

・一般障害者のうち精神に障害のある者の場合・3000万円まで非課税

JRを利用した時に割引が受けられます。

①第1種:介護人同伴の場合は本人、介護人とも

普通乗車券、普通急行券、回数乗車券、定期乗車券が全区間5割引。

本人単独の場合は普通乗車券のみが片道100km(営業キロ等)を超えて5割引。

②第2種:本人のみ普通乗車券のみが片道100km(営業キロ等)を超えて5割引。

本人が満12歳未満で介護人同伴の場合は介護人のみ定期乗車券のみが全区間5割引。

バスや鉄道で割引が受けられます。

①第1種:本人、介護人ともに5割引。

②第2種:本人のみ5割引。

タクシーの割引が受けられます。

居住自治体が地元タクシーの割引券を交付することが多く、

会社によっては障害者手帳の提示で料金を割り引くところもあります。

都道府県立施設や博物館・動物園などの公共施設の入場料が

免除されたり割引されたりします。

自動車に関連する税金の非課税や、車両改造の助成金が受けられます。

①自動車税、取得税の減免。福祉改造車両などの改造費用助成、消費税の非課税。

②高速道路及び有料道路の通行料の割引。

③駐車禁止除外標章の交付

携帯電話(スマホ・タブレット)の基本料金や通話料金等が割引になります。

障害者手帳1級及び2級の場合は、

無地・インクジェット紙・くぼみ入り通常郵便ハガキ20枚を4月から5月に申請すれば無料でもらえます。

身体障害者手帳を受けるための手順

身体障害者手帳を受けるための手順を説明します。

1、必要な書類を準備する。

①と②の書類は、お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口でもらえます。

①交付申請書

②身体障害者診断書・意見書

③印鑑 (認印でOKです。申請書が自分で書けば不要の場合もあります)

④マイナンバーがわかるもの

⑤証明写真(たて4cm・よこ3cm、脱帽)

これに加えて、代理人が申請する場合は、

⑥代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑦代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

などが必要になることがあります。詳細はお住まいの市区町村に確認をして下さい。

2、指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう。

身体障害者診断書・意見書を記入できるのは、どこの医師でも良いわけじゃありません。

身体障害者手帳申請にかかる診断書を書くことができるのは、

身体障害者福祉法第15条指定医師に限られます。

お住まいの市区町村の役所でご確認下さい。

3、揃えた書類を提出する。

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、

①交付申請書

②身体障害者診断書・意見書

③印鑑 (認印でOKです。申請書が自分で書けば不要の場合もあります)

④マイナンバーがわかるもの

⑤証明写真(たて4cm・よこ3cm、脱帽)

を持っていって申請します。

代理人が申請する場合は、

⑥代理権の確認書類 (委任状や申請者本人の健康保険証など)

⑦代理人の身元確認書類 (個人番号カードや運転免許証)

も一緒に持っていきます。

4、審査があり、障害等級が決定する。

早くても1ヶ月、遅ければ4か月ほどで通知が来ます。

5、身体障害者手帳を受け取る。

お住まいの市区町村の障害福祉の担当窓口へ取りに行きます。

身体障害者が得する 身体障害者手帳を持っていますか? まとめ

1 身体障害者手帳とは?

身体に障害のある方が取得できる手帳

身体に障害を持った方を支援するためにある。

2 どんな障害でもらえる?

身体障害者手帳は障害種別があり、それぞれの障害の重さで等級が決まる。

詳細は本文中の表を参照。

3 身体障害者手帳を持つと得する?

身体障害者手帳を取得すると、さまざまな福祉サービスを受けられますので、持っておけば、様々な場面で得する事ができます。

詳細は本文中の表を参照。

4 身体障害者手帳を受けるための手順

①必要な書類を準備する。

②指定医に「身体障害者診断書・意見書」を記入してもらう。

③揃えた書類を提出する。

④審査があり、障害等級が決定する。

⑤身体障害者手帳を受け取る。

身体障害者手帳は、上手く使えば様々な場面でかなり役に立ちます。

まだ持っていない方は、ぜひ取得して下さい。

もう持っている方は、上手く使って潤いのある生活を送って下さい。

税金だからって、身体障害者手帳を使う事を躊躇される方もいらっしゃいますが、

何の遠慮もいりません。

私達も含め、全ての日本人が、

いろんな場面で、税金にお世話になっているのです。

使えるところは皆で使い、還元できるところは皆で還元すれば良いだけです。

私も、あなたも、違う個性を持っているだけの

同じ日本人なんですから♪